このデータベースについて

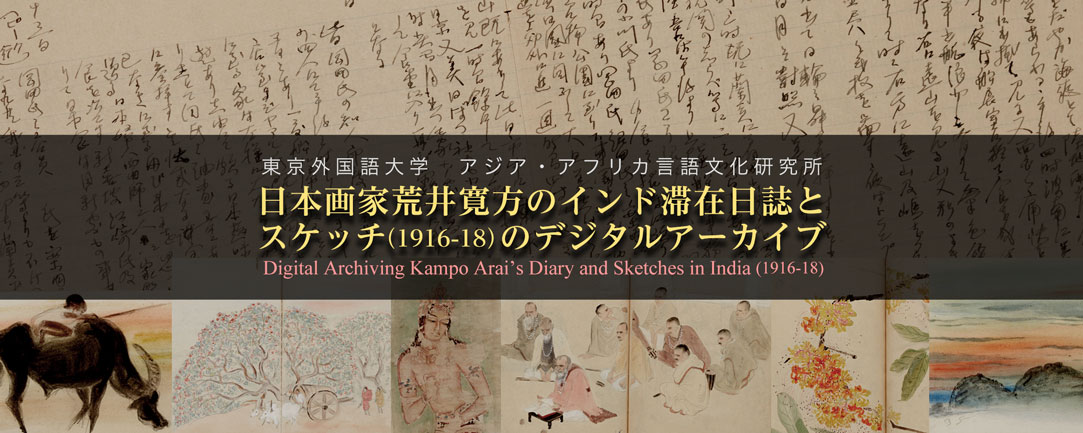

日本画家荒井寛方(1878-1945)は、1916年末から約1年半、インドの詩人ラビンドラナート・タゴールに招かれてコルカタのタゴール邸に滞在し、新たに創設された美術院ビチットラ・スタジオ(Bichitra Studio for Artists of the Neo-Bengal School)で日本画の指導を行いました。オボニンドロナト・タゴール(Abanindranath Tagore, 1871-1951)やノンドラル・ボシュ(Nandlal Bose, 1882-1966)、ムクル・デイ(Mukul Chandra Dey, 1895-1989)らのインド近代絵画の気鋭の芸術家と交流を深め、また、アジア仏教美術の源流となるアジャンター石窟壁画の模写を行うなど、インド各地を回り文物の記録を残しました。

本アーカイブは、その寛方のインド滞在中の手書き日誌を翻刻し、日誌に添えられた870点のスケッチ画と関連文書を紐づけた、デジタルアーカイブとして公開しています。インド文芸復興運動の拠点となるタゴール家や多彩な芸術家との交流は、インド国民文化の草創期の様子を伝え、戦前の日印交流史の貴重な記録になると同時に、寛方にとっては、その経験が後の法隆寺金堂壁画模写事業に結びつくなど、日本画家としての活動にも大きな転機を与えました。

本アーカイブは、栃木県立美術館、及びさくら市ミュージアム荒井寛方記念館より関連資料の提供を受け、広く研究・教育、社会貢献に資する文献・画像資料のデータベースとして、寛方・タゴール会との共同研究として企画され、公開しています。

研究助成

本リソースの作成において、以下の予算による研究助成を受けています。

2024年度IRCプロジェクト「日本画家荒井寛方のインド滞在日誌・スケッチ(1916-18)のデジタルアーカイブ化」(代表者:外川昌彦):データベースの構築

著作権について

本データベースの著作権は、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所に帰属します。著作権者に無断で転載・複製等を行うことはできません。

Copyrights to this Photo Database belong to the Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies. Reproduction and reprinting without permission from the copyright holders are prohibited.

お問い合わせ

- お問い合わせ先:

- 外川昌彦:fakir[at]aa.tufs.ac.jp

- 河合力:kampotagore[at]gmail.com

資料提供

- 栃木県立美術館

- さくら市ミュージアム荒井寛方記念館

主要参考文献

- 『荒井寛方』野中退蔵、中央公論美術出版 1974年

- 『アジア近代絵画の夜明け展』アジア近代化絵画の夜明け展実行委員会編、毎日新聞社、1985年

- 『インドと荒井寛方-ミュージアム氏家開館5周年記念特別展』ミュージアム氏家、1998年

- 『インドを描いた作家たち-タゴール生誕150年記念』さくら市ミュージアム荒井寛方記念館、2011年

- 『絵画の臨界―近代東アジア美術史の桎梏と命運』稲賀繁美、名古屋大学出版会、2014年

- 『タゴールの世界』我妻和男、第三文明社、2017年

- 『原三溪と日本近代美術』三上美和、国書刊行会、2017年

- 『岡倉天心とインド-「アジアは一つ」が生まれるまで』外川昌彦、慶應義塾大学出版会、2023年

制作

- 制作:

- 外川昌彦(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所)

- 河合力(寛方・タゴール会事務局長)

- 制作協力:

- Rabindra-Bhavana, Visva-Bharati University, Shantiniketan, India

- 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所付属情報資源利用研究センター (IRC)

- 東京外国語大学TUFSフィールドサイエンスコモンズ(TUFiSCo)

- 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所基幹研究人類学(ILCAA, Core Project-Anthropology)

- 栃木県立美術館

- さくら市ミュージアム荒井寛方記念館

- 翻刻校正:

- 及川明雄(木曜舎)

- デザイン:

- 堀内カラー

(所属はデータベース作成当時(2024年)のものです。)