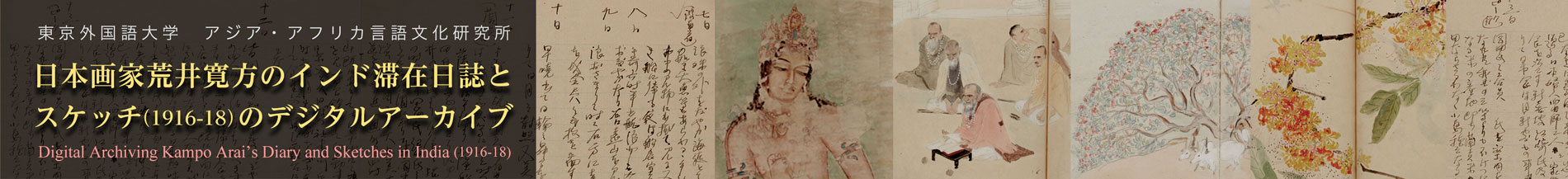

荒井寛方のインド行きと「印度日誌」の背景について

《はじめに》

インドへの旅のきっかけは一片のサンスクリットの詩だった。

「暗黒より光明へ我を導け」

(Tamaso Ma Jyotir Gamaya)

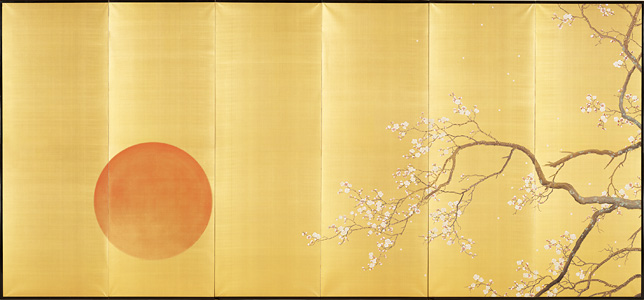

この詩は一枚の日本画を見て一人のインドの詩人が思わず口にした、ウパニシャッドの祈りの讃歌であった。インドの詩人はラビンドラナート・タゴール、一枚の日本画とは「弱法師」。一人の盲目の若者が親を探しながら旅をするが梅が咲くある夕方見えぬ日没の太陽に向かって日想観に入る。実家が能楽師だった下村観山が横浜の三渓園で描いたもので、詩人はこの絵に感動し、この絵を所望したが原画というわけにいかず、この絵の模写をすることになった。その模写をすることになったのが荒井寛方だった。詩人は寛方の模写を毎日見ながら、インドの画家たちに日本画の描き方を教えることを思いつき、日本美術院に正式に日本画の絵画教師派遣の要請をした。当時のインドの絵はイスラムの細密画が主流でインド独自の絵画を模索中であった。ベンガルルネサンスと呼ばれるインド独自の芸術の興隆期だった。日本美術院、原三溪の推奨を受け、寛方が選ばれた。

寛方は三渓園に寝泊まりし約二ヶ月で模写を完成させ、共にインドに渡った。今この模写はインドのシャンティニケタンにあるタゴール国際大学に保存されている。

タゴールは長男に宛てて手紙を書いています。「・・二ヵ月後に荒井という当地の優れた芸術家がカルカッタに行くことになった。荒井氏が少なくとも六ヶ月間、ヴィチットラ院で住むために準備をしておきなさい。新しい院の端の一部屋に住む用意をしなさい。また食事は、お前たちと一緒でよかろう。オボニンドロナトに云いなさい。・・ノンドラルたちがもし荒井さんから、非常に大きな画布の上に、日本の筆による画作を習得することができるとするならば、われわれの芸術は大変進歩するだろう。荒井さんの念願は、『私はインドの絵を描くことを生涯の誓いにしました』ということである。お前たちのそこに住めば、この点について、荒井さんの手助けになるだろう。大いに荒井さんのことをお前たちが気に入ったら、一年または二年いてもらうこともできる。そうすれば、若い者たちは皆筆を取ることを薬籠中のものにしてしまうことが出来るだろう。私は、観山と大観の二幅の大きな絵を模写させている。しかしこの大きな屏風がどこに入るか判らないー勿論、ヴィチットラ院の部屋にはさしさわりなく入るだろう。しかしこの種のものは皆、日夜ひろげておけば駄目になる。細心の注意をしてしまっておかなければならない。特に曇りの日には絶対に出して置いてはならない。どんな風におかなければならないか、荒井さんがお前たちに云うことができるだろう・・・」。(我妻和男.タゴールの世界(我妻和男著作集).第三文明社,2017,p.307-308.)

明治大正時代の画家達はよく旅をした。荒井寛方は日本美術院に加入したのち、横山大観をはじめとする美術院の仲間達と一緒に瀬戸内海へ旅をしている。また、富山へは風の盆を尋ねて小杉放庵と共に旅をした。海外へは三度出かけている。最初の旅はインドへの旅、それもインド滞在が二年弱になる旅だった。その後世界一周の旅を同郷の銀行家の瀧澤直七と二人旅をした。その旅でイタリア滞在中に偶然にタゴール翁に再会できた。中村岳陵とともに朝鮮、満州、台湾へ、そしてまたの朝鮮に妻と共に旅をした。

さて旅の第一部の幕開けである。大正六年十一月十三日東京駅では横山大観他百数十人、横浜駅では下村観山氏の送別を受け、五六八日間の旅が始まった。この間一日も欠かさず日記を書き、また折に触れてスケッチブックにスケッチを描いていた。その数九百枚弱あるが、今回できるだけ多くの絵を掲載したい。日記、並びにスケッチブックからは今から百七年前のアジア、インドの風俗を感じることができる。

また、寛方の旅を鮮やかに彩る下記の参考資料も合わせて掲載する。

- 1.印度日誌原画

- 2.印度日誌足跡図

- 3.タゴール詩書

- 4.アジャンター壁画模写

- 5.インド滞在時写真

- 6.インドベンガル芸術家たちとの交流資料(ハガキなど)

- 7.荒井寛方によるエッセイ(渡印所見)

- 8.荒井寛方によるエッセイ(阿弥陀印雑記)

- 9.タゴール家家系図

- 10.タゴール氏と荒井寛方が共に写る貴重な2枚の写真

《終わりに》

このインド日誌は中央公論社が出版した「荒井寛方人と作品」に掲載されているが、それは抜粋で部分だった。十数年前からの、全文の翻刻とスケッチ絵の照合作業の宿題をようやく全うすることができた。旅のはじめから一日、一日を祖父である荒井寛方と一緒に旅し、スケッチ絵を見ながらハラハラ、ドキドキの旅であった。それにしても現地に入るまで英語はほとんど話せず、ましてや現地のヒンディー語やベンガル語も理解できなかったはずなのに、タゴール家の人々、寛方に絵を習った人々、旅先の人々との対話、交流ができたのか感心する。日記の文章を読むと会話は英語だったと思うが、相手の言う事をよく理解し、自分の言うことも相手に理解してもらっていたようで、日記の記述から現地の人々との交流ができていて驚きである。

寛方がインドを去ることになってタゴール翁から翁の誕生日に毛筆による詩を贈られた。その詩書は現在栃木県さくら市ミュージアム荒井寛方記念館に保管されている。

インド滞在中に、寛方が以前勤めていた「国華社」の上司瀧精一からアジャンター壁画の模写の依頼があり、約三か月をかけ主要な壁画模写を行った。この模写は日本に帰国後東京大学に保管されていたが大正十二年(一九二三年)九月一日の関東大震災の火災により焼失した。現存するのは十数点で、本アーカイブに掲載している。

第二次世界大戦戦時中にかかわらず、法隆寺壁画模写事業は遂行されていたが、法隆寺に模写に従事するため向かう途次、東海道を避け、北回りの郡山駅で急死した。寛方担当の壁画模写は九分方完成していたが、戦局悪化の折、模写事業は中止となった。

インド、アジャンター壁画模写は関東大震災で焼失、法隆寺壁画も寛方没後の昭和二十四年に火災で焼失した。

井上靖の「忘れ得ぬ芸術家たち」の中で寛方も登場するが、寛方は「生命のあるものあるものはやがて亡びますよ」と述べていると記している。それが亡ばないうちに描いておくのだという、壁画模写に対する彼の心構えを短い談話として記事にしたものだという。

インド・アジャンターの壁画模写の焼失の事件は寛方の存命中だったので、井上靖に話した「生命のあるものはやがて亡びる」は、亡びないように模写したものでさえ震災によって焼失してしまったという嘆きでもあったろう。そして、また、寛方の没後ではあったが、法隆寺金堂壁画も焼失してしまった。

「アジャンター壁画模写」は焼失してしまったが無形のインド人との友情は深く長く続いた。その証としてラビンドラナート・タゴール、アバニンドラナート(オボニンドロナト)、ゴゴネンドラナート、スレンドラナートなどタゴール家の人々を始めとしてノンドラル・ボシュ、オシットハルダル、ムクル・デイなどとの絵はがきなどが貴重な資料として残っている。寛方のインド日誌には、多くのベンガル人が登場するが、それらの皆が寛方と深い友情関係で結ばれていた。彼らは何かにつけては「カンポウさん、カンポウさん」と呼び、寛方もまたわけへだてなく交わっている。寛方について著者の従兄弟の故荒井聖也は「先駆者にふさわしく天心はベンガル派の人々の間に最初のひと起こしをくだした。続いて大観・春草が手を入れたが、さらに実りあるものにするにはマンツーマンに結びあえるような親密な交流がのぞまれるのだった。その意味でも寛方の役割は最適だった。」と記している。

日印文化交流の一端の記録である。

最後に、今回東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所(AA研)のデジタルアーカイブプロジェクトの一つとして掲載されることになり、インド日誌、スケッチブック、アジャンター壁画模写等資料の撮影にご協力頂いた栃木県立美術館の志田康宏氏、寛方に関する基本情報およびアジャンター壁画模写、タゴール詩書の撮影並びに現地での写真を提供いただいたさくら市ミュージアム荒井寛方記念館大木礼子氏、デジタルデータをまとめていただいた堀内カラーの肥田康氏、難解な草書原稿を翻刻校正していただいた木曜舎の及川明雄氏、そして本プロジェクトへの応募に導いてくださった共同研究者の東京外国語大学AA研教授外川昌彦氏に厚く御礼申し上げます。自分の手足となってサポートしてくれ、本プロジェクト完成に奔走してくれた娘の高原雅子に感謝します。