荒井寛方(あらい かんぽう)について

《プロフィール》

荒井 寛方(1878年8月15日 -1945年4月16日)は、近代の日本画家。本名は寛十郎。栃木県塩谷郡氏家町(現在のさくら市)生まれ。日本美術院の院展同人。

紋所や提灯に絵付けを行う絵師の家系に生まれる。1899年、浮世絵師・日本画家の水野年方に入門、歴史画・風俗画を学ぶ。翌年、年方から「寛方」の号を与えられ、同門の四天王の一人と称される。同門には鏑木清方、池田輝方、大野静方らがいた。

1901年に第10回日本美術院連合絵画共進会に風俗画「温和」を出品し、2等褒状を受け、以後同会で受賞を重ねる。翌1902年、国華社へ入社、同社出版の古美術雑誌『国華』で掲載する木製複製図版用に、仏画模写の仕事を通じて画家として修練を積む。

1907年に第一回文展に「菩提樹下」が入選、第二回から第四回展まで連続受賞。この頃、巽画会や紅児会にも参加し、原三渓の庇護を受ける。

1914年に再興第一回院展で「暮れゆく秋」(さくら市ミュージアム蔵)を出品し、院友となる。翌年、第二回展の「乳糜供養」では、スジャーターが粥を釈迦に捧げる場面を描き、中村岳陵・冨田溪仙と共に同人に推される。以後は院展で活躍した。

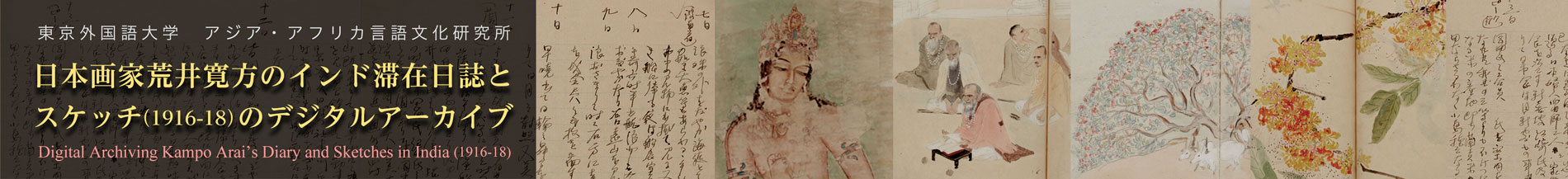

1916年11月、来日中のインドの詩人のラビンドラナート・タゴールに招かれて、コルカタのタゴール邸に創設されたビチットラ美術院の絵画教授としてインドに渡る。約一年半の滞在中に、インド近代の絵画運動を推進するベンガルの芸術家と交流を深め、日本画を教授するとともに、インドの仏跡を巡り、アジャンター石窟群の壁画などを模写する。ビチットラ美術院は、その後、シャンティニケトンのタゴール国際大学芸術学部に発展する。

1918年5月の帰国後は、仏教関連に多く題材を得て院展を中心に作品を発表、「仏画の寛方」と呼ばれる。大正期院展の傾向とされるインド的趣向の代表者として認められる。

1924年から翌年にかけて、中国を訪問。この頃から、伝統的な日本の古典に取材するようになる。1926年、同郷の瀧澤直七とともに世界一周、欧州を中心に遺跡などを訪問。

1940年に法隆寺金堂壁画の模写事業の主任画家に選ばれ、春秋は斑鳩の里の阿彌陀院に住み模写事業に従事する。

模写事業の完成間近の1945年4月に、福島県郡山駅で急逝する。

《寛方の写真と代表作》

法隆寺金堂壁画模写中の荒井寛方

さくら市ミュージアム-荒井寛方記念館蔵

荒井寛方《鬼子母》1935年、新帝展出品

さくら市ミュージアム-荒井寛方記念館蔵

《年譜》

| 和暦(西暦) 年齢 |

出来事 |

|---|---|

| 明治11(1878)年 0歳 |

8月15日、栃木県塩谷郡氏家町本町に生まれる。本名寛十郎。 父は画家を志し、素雲と号した上絵師藤吉、母ヨテ。 |

| 明治17(1884)年 6歳 |

開明館(現氏家小学校)に入学。 |

| 明治20(1887)年 9歳 |

父・藤吉は「素雲」と号して画家を志す。 |

| 明治22(1889)年 11歳 |

東京美術学校開校。 美術誌社「国華」創立。 |

| 明治23(1890)年 12歳 |

岡倉天心、東京美術学校校長に就任。 |

| 明治24(1891)年 13歳 |

父・素雲、日本美術協会絵画展覧会に出品して一等褒状を受ける。 |

| 明治26(1893)年 15歳 |

父・素雲は上京し、上野池之端で本格的な画家を志すが、眼を悪くしその夢は果たせなくなる。 |

| 明治31(1898)年 20歳 |

3月、東京美術学校の騒動で天心、辞職。 7月7日、日本美術院創立。 |

| 明治32(1899)年 21歳 |

一家上京、東京下谷根岸に住む。 6月、豊島郡日暮里元金杉に移る。 水野年方に入門。同門には鏑木清方、池田輝方、大野静方らがいた。 |

| 明治33(1900)年 22歳 |

師年方より「方」の文字を受け、「寛方」と号す。 画会「紫紅会」に今村紫紅が参加、会名を「紅児会」とする。 |

| 明治34(1901)年 23歳 |

12月、天心インドへ渡りラビンドラナート・タゴールと出会う。 第10回日本絵画協会・第5回日本美術院連合絵画共進会「温和」2等褒状。 第11回日本絵画協会・第6回日本美術院連合絵画共進会「児島高徳」「子供遊」2等褒状。 |

| 明治35(1902)年 24歳 |

美術雑誌社「国華社」に入社、これより44年まで勤める。 脚気のため郷里の親類久保井家に静養する。 11月、久保井千代(後、久栄と改名)と結婚。 第12回日本絵画協会・第7回日本美術院連合絵画共進会「櫻下美人」2等褒状。 第13回日本絵画協会・第8回日本美術院連合絵画共進会「落武者」2等褒状。 |

| 明治36(1903)年 25歳 |

横山大観、菱田春草、インドへ渡る。 |

| 明治37(1904)年 26歳 |

1月、長女喜代子誕生。 |

| 明治39(1906)年 28歳 |

5月、9月関西方面写生旅行。 11月、日本美術院が五浦へ移る。 国華社の仕事で、横浜の貿易商原富太郎(三渓)と出会う。 |

| 明治40(1907)年 29歳 |

3月、関西方面写生旅行。 第1回文展(文部省展覧会)が開かれる。天心、大観、観山ら審査員になる。 この第1回文展で寛方初入選。このころより原三渓の保護を受ける。月15円。 下谷区中根岸に転居。 第1回文展「菩提樹下」入選。 |

| 明治41(1908)年 30歳 |

4月、師水野年方没する。 第2回文展「出陣」3等入賞。 |

| 明治42(1909)年 31歳 |

3月~4月、父とともに関西、四国、中国地方に写生旅行。 池田輝方宅で写生研究会を行う。「巽画会」にも参加する。 4月、二女芳枝誕生。 第3回文展「射戯」3等入賞。 |

| 明治43(1910)年 32歳 |

大野静方らと塩原・川治の温泉旅行。 第4回文展「車争い」褒状。 |

| 明治44(1911)年 33歳 |

6月、英郎誕生。 画会「紅児会」に参加。 第5回文展「竹林の聴法」褒状。 |

| 明治45 大正元(1912)年 34歳 |

第6回文展で落選。 天心、再び渡印。 12月、三女八重子誕生。 第6回文展「御出陣之図」出品。 |

| 大正2(1913)年 35歳 |

8月15日、父藤吉死去。第7回文展出品。9月2日岡倉天心没。 11月、タゴール、アジア人初のノーベル文学賞を受賞する。 第7回文展「阿弥陀」作品。 第19回紅児会展覧会「乳糜供養」出品。 |

| 大正3(1914)年 36歳 |

2月、今村紫紅インドへ渡る。 8月、横山大観が文展の審査員を罷免され、下村観山も連袂辞任する。 9月、日本美術院再興なる。経営者横山大観、下村観山、木村武山、安田靫彦、今村紫紅、小杉未醒、 辰澤延次郎、笹川臨風、斎藤隆三。同人横山大観、下村観山、木村武山、安田靫彦、今村紫紅、小杉未醒。 寛方も院友として参加、第1回再興院展に「暮れゆく秋」出品、入選する。 |

| 大正4(1915)年 37歳 |

3月、この年から日本美術院の習作展が開催され、寛方も出品する。 第2回院展に出品した「乳糜供養」が高く評価され、同人に推挙される。 下谷区上根岸に転居。 4月、四女國江誕生。 第2回再興院展「乳糜供養」出品。 第1回日本美術院習作展「一遍上人」出品。 |

| 大正5(1916)年 38歳 |

5月29日~9月2日、インドの詩聖・タゴールが来日する。タゴールの講演会や日本美術院でインド 絵画が紹介され、タゴールブームにわいた。 寛方はタゴールの招きで、タゴールが創設した学校(ジョラサンコ及びシャンティニケトン)の 絵画教授として招かれる。 11月、寛方神戸港より堅山南風とともにインドへ出発。 12月、カルカッタへ到着。寛方はタゴール家へ、南風は三井物産カルカッタ支店に滞在。 第2回日本美術院展習作展「摩耶夫人」出品。 |

| 大正6(1917)年 39歳 |

2月3日~9日、タゴール、アメリカからの帰途に来日。 シャンティニケトンで絵画教授のかたわら、10月8日~11月27日、日蓮宗岡教遂とともに仏跡巡り コルカタを出発して、マドラス、セイロン島、マドライ、バンガロール、ナシーク、エローラを 経てコルカタに戻る。 12月、国華社の瀧精一の依頼に基づき、澤村専太郎を監督者、朝井観波を助手として、アジャンタ壁画の 模写を開始する。 |

| 大正7(1918)年 40歳 |

3月2日、アジャンタ壁画模写を完了。 3月、ムンバイの日本人倶楽部においてアジャンタ壁画模写展覧会を開く。 3月8日~4月2日、ムンバイを出発、サンチーを経てラホール、ラーワルピンディー、ペシャワール、タキシラなどガンダーラ地方まで足を伸ばし、さらにデリー、アグラ、クシナガル、サルナート、ブッダガヤを巡りコルカタに到着。 5月8日、帰国する寛方にタゴールが別れの詩書を贈る。 5月11日、インド出国、同31日、日本帰国。 9月、第5回院展へ出品。 郷里の大橋一郎右衛門らが中心となり、「寛方会」を結成する。 第5回再興院展「仏誕」出品。 第2回日本美術院同人作品展覧会「白い牛」「辨財天」出品。 日本美術院同人新作展覧会「摩耶」「天人」出品。 |

| 大正8(1919)年 41歳 |

第6回院展へ出品。その独特な色彩と画題が話題となった。 3月、五女禮子誕生。 第6回再興院展「雪山の湿婆」「薫風」出品。 第3回日本美術院同人作品展覧会「妥女の熟眠」「乳泉」出品。 |

| 大正9(1920)年 42歳 |

4月、日本美術院同人一行で瀬戸内に旅行、寛方も参加する。 5月、第1回の寛方会展を日本橋倶楽部で開催。第7回院展出品。 7月、「寛方会画集」発行。 第7回再興院展「摩耶夫人の霊夢」出品。 日本美術院新作展覧会「吉祥天」出品。 |

| 大正10(1921)年 43歳 |

日本美術院米国展覧会に出品。展覧会はアメリカ・ボストン、クリーブランド、ペンシルバニア、 ワシントン、ニューヨーク、サンフランシスコを巡回。 代々木初台に転居。 1月、六女照子誕生。 第8回再興院展「光輪」出品。 日本美術院米国展覧会「妙音天」「黎明」出品。 |

| 大正11(1922)年 44歳 |

日本美術院米国展覧会が前年に引き続きサンフランシスコで開催される。 日本美術展覧会がパリで開催される。 第9回再興院展「楽土」出品。 第8回日本美術院試作展「摩利支天」「鶴」出品。 |

| 大正12(1923)年 45歳 |

関東大震災。寛方模写のアジャンタ壁画図が焼失。 7月、七女博子誕生。 第10回再興院展「涅槃」出品。 |

| 大正13(1924)年 46歳 |

6月、タゴール、インドの画家ノンドラル・ボースとともに再来日。 第11回再興院展「當麻」出品。 |

| 大正14(1925)年 47歳 |

4月、中村岳陵と約2ヶ月間朝鮮・満州・中国を旅行。 10月、両陛下銀婚式奉賀のための日本風俗絵巻作成の内、台湾風俗を描くよう委嘱され台湾へ赴く。 7月、日本美術院絵画部研究会に寛方出品、研究課題は「鳩」。 9月、日本美術院遠足会に参加、五浦方面。 12月、日本美術院絵画部研究会に寛方出品、研究課題は「晩秋」。 第12回再興院展「喜怒哀楽」出品。 |

| 大正15年 昭和元(1926)年 48歳 |

4月、寛方会が寛方作品44点を「寛方画集」として発刊。 4月~8月、同郷の友人、瀧澤直七と世界一周の旅行、ローマ、ジュネーブで2度タゴール翁に出会う。 10月、日本美術院の遠足会に参加、日光湯元方面。 |

| 昭和2(1927)年 49歳 |

1月、日本美術院絵画部研究会に寛方出品、研究課題は「豪宕」。 明治神宮聖徳記念絵画制作を委嘱される。画題は「富岡製糸場行啓図」。 日本美術院遠足会に参加、潮来方面。 第14回再興院展「玄弉と太宗」出品。 第12回日本美術院試作展「雪」「氷」(西比利亞二題)出品。 |

| 昭和3(1928)年 50歳 |

第15回再興院展「黒駒」出品。 |

| 昭和4(1929)年 51歳 |

6月、パリ日本美術展覧会開催。 日光東照宮社務所障壁画制作に中村岳陵、堅山南風らとともに70日間従事する。 3月、タゴール、カナダへの途次、来日、また5月にはカナダからの帰途に来日。 この時、タゴールから「有閑哲学」の原稿の一部をもらう。 第14回日本美術院試作展覧会「小猫」「清流」出品。 第16回再興院展「どんど焼き」「寿星」出品。 |

| 昭和5(1930)年 52歳 |

4月、ローマでの日本美術展覧会に出品。 4月、チェコスロバキアで日本画展覧会、日本美術院同人作品展覧会開催。 栃木県出身の画家小堀鞆音、小杉放菴らとともに画会「華厳社」を結成する。 第17回再興院展「普賢」出品。 ローマ日本美術展覧会「猫」出品。 チェコスロバキア日本画展覧会「蟹」「梅雀」出品。 |

| 昭和6(1931)年 53歳 |

1月、ベルリン日本画展覧会開催。 5月、ブダペスト日本美術展覧会開催。 11月〜米国日本画展覧会に出品。展覧会はアメリカ・トレド、ニューヨーク、ボストン、 ボルチモア、ミルルウォーキー、シンシナティー、セントルイス、ロスアンゼルスを巡回。 11月、聖徳記念絵画館の壁画制作のため、原三渓の斡旋で群馬の富岡製糸場に赴く。 横山大観、帝室技芸員となる。 第18回再興院展「竜虎」出品。米国日本画展覧会「栗鼠」出品。 |

| 昭和7(1932)年 54歳 |

高血圧のため眼を患い、制作を休む。 |

| 昭和8(1933)年 55歳 |

3月、宇都宮下毛貯蓄銀行に壁画を描く。 5月、聖徳記念絵画館完成。寛方の描いた「富岡製糸場行啓図」の下図は母校の氏家小学校に寄贈された。 寛万門下生で画塾「浩然社」を結成。 軽井沢にアトリエを持つ。以降毎年院展出品作をこのアトリエで制作する。 第1回浩然社展「海」出品。 第20会再興院展「草昧」出品。 |

| 昭和9(1934)年 56歳 |

目黒雅叙園社長細川力蔵の依頼により「仏誕」を描く。これより3年にわたり天井絵の制作に入る。 「寛方の間」を設けた(現存せず)。 2月、日本美術院同人作品展覧会開催。 第18回日本美術院試作展覧会「浄の池」出品。 第2回浩然社展「仏誕」「月の御寺」出品。 |

| 昭和10(1935)年 57歳 |

朝日新聞連載の大佛次郎作「大楠公」の挿絵を担当する。 松田改組による院展、帝展、官野合体の新帝展の案が出される。 5月、文部省より帝国美術院無鑑査資格者として26名の1人に指定された。 第19回日本美術院試作展覧会「不動」出品。 第3回浩然社展「片岡山」「麗日」出品。 |

| 昭和11(1936)年 58歳 |

第1回新帝展に出品。 6月、妻と朝鮮旅行。 9月、「寛方丙子仏画集」発行。 第1回新帝展「鬼子母」出品。 第23回再興院展「澄潭映大悲」出品。 |

| 昭和12(1937)年 59歳 |

9月より名古屋新聞に平野止夫の「蓮如上人」の挿絵を担当。 第24回再興院展に信州北向観音の霊験を描いた「紅葉狩絵巻」を出品、 本図と下絵を北向観音本坊の常楽寺に奉納する。 横山大観、竹内栖鳳、第1回の文化勲章を受章する。 第24回再興院展「紅葉狩絵巻」出品。 第5回浩然社展「不動」出品。 |

| 昭和13(1938)年 60歳 |

第25回再興院展「天地和平」出品。 第6回浩然社展「魚籃観音」出品。 |

| 昭和14(1939)年 61歳 |

法隆寺壁画保存調査会発足。 法隆寺金堂壁画修復写主任として荒井寛方ら4名が選ばれる。 恩人原三渓死去。 9月、第二次世界大戦勃発。 朝日新聞連載の吉川英次作「源頼朝」の挿絵を担当。 第26回再興院展「観音摩利」出品。 |

| 昭和15(1940)年 62歳 |

9月、法隆寺金堂壁画模写開始。 9月、「寛方仏画集」を発行。 10月、東京高島屋で初の個展。 |

| 昭和16(1941)年 63歳 |

8月7日タゴール没。 4月1日~6月10日、法隆寺金堂壁画修復模写従事。 8月、當麻寺の天井絵を描く。 9月29日~12月2日法隆寺金堂壁画修復模写従事。 12月、日本太平洋戦争に突入、美術雑誌が統合される。 第28回再興院展「摩利支天」出品。 |

| 昭和17(1942)年 64歳 |

3月27日~5月30日、法隆寺金堂壁画修復模写従事。 8月、琵琶湖竹生島弁天堂の壁画下絵制作。 9月23日~12月15日、法隆寺金堂壁画修復模写従事。 10月、竹生島弁天堂の壁画制作開始。 12月、母・ヨテ没。 |

| 昭和18(1943)年 65歳 |

3月18日~7月28日、法隆寺金堂壁画修復模写従事。 6月、竹生島弁天堂へ赴く。 朝日新聞夕刊に森鉄三の「昌平黌勤皇譜」の挿絵担当。 9月27日~12月10日、法隆寺金堂壁画修復模写従事。 9月、「阿弥陀院雑記」を発刊。 「婦人世界」連載の大佛次郎作「源実朝」の挿絵を担当。 11月、大谷観音写生旅行。 |

| 昭和19(1944)年 66歳 |

4月1日~7月28日、法隆寺金堂壁画修復模写従事。 10月1日~12月15日、法隆寺金堂壁画修復模写従事。 11月、竹生島弁天堂へ壁画を完成させるため赴く。 戦局烈しくなり、院展を含む一般公募はすべて禁止される。 戦争が苛烈となり、家族とともに東京を引きあげ郷里氏家町に疎開する。 |

| 昭和20(1945)年 67歳 |

12月、「千早城」を霞ヶ浦海軍航空隊に寄贈するため制作。 4月、郷里氏家での同窓会に出席。同16日、氏家より法隆寺に向かう。空襲を避けて北陸線経由で 奈良に入る途次、福島県郡山駅の車中で脳卒中のため、急逝。 墓碑は氏家町光明寺にあり、戒名は「法隆院彩雲寛方清居士」。中村岳陵の筆によるもの。 8月、終戦。 |

さくら市ミュージアム荒井寛方記念館作成